[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 2월 셋째주 휴일인 19일은 '얼었던 대동강 물이 풀리고 나뭇가지에 새 싹이 돋는'다는 우수(雨水)이다.

경북 동해안권의 아침기온이 영상권인 3~9도로 오르고 낮 기온이 최고 14도에 육박하면서 봄 기운이 완연하다.

전국 최고의 용출온천인 경북 울진의 덕구온천을 품은 응봉산(999.7m, 매봉산)의 서북쪽 갈래인 덕풍계곡은 새 봄을 여는 기운으로 가득차 있다. 덕풍계곡은 행정구역으로는 강원도 삼척시 가곡면 풍곡리이다.

|

|

|

'개구리가 긴 잠에서 깨어나 눈을 떤다'는 경칩(驚蟄)이 한 보름 남았는데 성급하게 겨울잠에서 깨어난 철없는 개구리들이 제 짝을 부르는 소리로 덕풍천이 왁자하다.

흡사 산중에서 열리는 오케스트라같다. 겨울 잠에서 깨어나자마자 제 짝을 부르는 소리가 묘한 화음을 이룬다.

백옥같은 바위 틈에 고인 웅덩이에 제 짝을 찾는 개구리들로 초만원이다. 웅덩이 가장자리에는 개구리알이 빼곡하게 붙어있다.

제 짝을 부르던 개구리들이 사람발자욱 소리에 웅덩이를 덮고 있는 나뭇잎 속으로 숨는다. 개구리 울음소리가 멎자 덕풍계곡은 순식간에 고요의 세계로 들어간다.

|

|

|

계곡의 가장자리를 지키고 있는 물푸레나무가 가지 끝에 새 순을 피워 올리고 새 봄을 열고 있다.

수 천년을 물살에 몸을 맡긴 백옥처럼 흰 바위 아래 물여울이 봄 햇살에 반짝이는 영롱을 만든다.

|

|

|

속살이 시리도록 명징하다. 어느 시인이 노래했듯 '물이 옷 벗는 소리'만이 산중을 울린다.

물소리에 가슴이 콩콩 뛴다. 공명이다.

겨우내 얼음장에 갇혔던 물살이 햇살 속으로 나와 제 길을 따라 흐른다. 물 소리만 청아하다.

오리나무가 붉은 새 순을 피워 올린다.

|

|

산 등성이와 봉우리를 넘나들던 햇살을 쫒아 덕풍천이 잔잔한 물결을 일렁이며 반짝인다. 현란하다.

내를 끼고 사찰 안내 입간판이 서 있다. '心心寺'이다. 정작 눈길을 끄는 것은 두 개의 목장승이다.

|

목장승의 배치가 절묘하다. 남(男) 장승 뒤로 여(女) 장승이 수줍은 듯 빼곡 머리만 내밀고 서 있는 형국이다. 남장승 뒤에서 빼곡 얼굴만 내민 채 아스라한 길을 바라보고 서 있는 여장승의 속내는 자뭇 무엇일까.

|

바로 곁에 세워진 장승 하나가 또 발길을 끈다. '別有天地'를 각인했다.

'칼둥보리교(橋)'. 이름이 낯설다. 개울을 따라 이어진 모룽이길을 굽어보고 있는 산마루가 '칼등'처럼 생겼다 하여 붙여진 지명이다.

|

사연을 알고 문득 산마루를 보니 영락없는 '칼등'처럼 생겼다. 그것도 오늘날 날렵하게 생긴 칼등이 아니라 시뻘건 가마에 갓 꺼낸 주물을 무작정 두들겨 만든 시골 대장장이의 투박한 칼등이다.

|

|

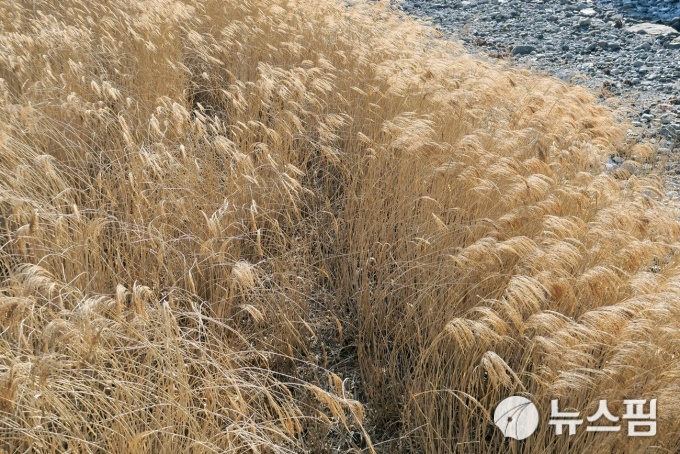

겨우네 응봉산에서 내몰아치는 골바람을 꼿꼿하게 견딘 억새무리가 덕풍천을 내닫는 바람에 흔들린다.

'바람보다 먼저 눕고 바람보다 먼저 일어나는' 영락없는 민초의 모습이다.

|

|

산중의 어느 부지런한 사람이 고로쇠나무에 호스를 박았다. 다섯 줄기로 뻗은 고로쇠나무에 꼽힌 긴 호스가 눈길을 끈다.

새 봄의 정기를 먼저 맛보려는 산중사람들만이 누릴 수 있는 호사이다.

|

|

응봉산이 내닫다가 잠시 멈춘 내(川)를 낀 둔덕에 사람들은 모둠살이를 만들었다. 덕풍마을이다. 겨울기운이 여전하다. 한 노모가 마른 불쏘시개를 장만하고 있다.

|

덕풍마을 초입 비탈밭이 산중사람들의 바지런한 손길로 반듯하게 갈무돼 있다. 해가 짧은 산중마을에 삶을 풀어 놓은 산촌사람들의 바지런함이 함박눈처럼 묻어나온다.

|

마을 앞 모룽이 '칼둥보리교'를 지나오는 길섶에 겨우내 까치와 직바구리에 내주었던 오래된 감나무가 가지 끝에 감꼭지를 매달고 새 봄을 기다리고 있다.

nulcheon@newspim.com