국민투표제도는 어떻게 시작되었나?

이 제도의 핵심은 헌법에 명시된 국민주권 사상에 있다. 국민주권 사상은 16세기 철학자인 장 보댕(Jean Bodin)의 국가주권론에서 출발한다. 계몽주의 시대의 주권중심 통치에 대한 사상적 기반을 제공해 준 보댕은 주권을 가진 국가는 국민의 생명과 안전을 보호하기 위한 마지막 보루로 폭력을 사용할 수 있다고 지지하고 있다.

하지만 절대적 권력과 압제정치는 바람직하지 않다고 보았다. 이에 반해 토마스 홉스(Thomas Hobbes)는 주권을 가진 국가는 외적으로부터 방어, 국민의 생명, 재산, 안전, 질서를 지키기 위해 사용되는 폭력은 주권자인 통치자에게 귀속된다고 보았다. 즉 주권을 위임받은 절대권력자의 통치는 폭력을 수반할 수 있으며 절대권력까지 용인된다고 보았다.

이에 비해 존 로크(John Locke)는 인간이 이성을 지닌 자유로운 주체라고 보며 국민의 자유를 제한하는 어떤 통제와 억압도 용인되지 않고 국가 (또는 정부)가 개인의 생명, 자유, 재산을 침해할 경우 통치자에게 양도했던 계약을 위반한 것이라고 보았다. 어떠한 억압과 통제에 대한 국민의 반항권을 인정하며 법에 따른 통치와 개인의 자유, 인권과의 양립 등을 강조한 주권재민, 즉 "주권은 국민에 귀속된다"는 정치사상을 정립했다. 이를 계승한 루소(Jean-Jacques Rousseau)는 독립된 개체가 가진 평등한 선택권을 이성(reason)과 다른 개념인 의지(will)라 보고 공동체의 집합적 의지를 일반의지(general will)이라 정의했다.

1762년 발표된 <사회계약론>에서 루소는 개개인의 의지는 곧 주권을 의미하며 그 총합인 일반의지, 즉 국민주권을 국민대표자에게 위임하는 것보다 다수의 국민이 참여하는 직접민주정이 가장 적합한 정치제도라고 주장했다. 직접민주정을 통해 정당한 주권(legitimate sovereignty)이 행사되기 때문에 국민투표제는 루소가 주장한 최선의 정치제도로 현대적 적용의 기반을 제공해 주었다.

고대 민주정을 채택한 그리스 도시국가와 로마의 원로원, 나폴레옹 시대의 프랑스에서도 국민투표가 실시되었으나, 1848년 프랑스 2월 혁명과 공산당 선언 이후 주권재민과 정당한 주권행사에 대한 요구가 빠르게 확산되었다. 이 같은 시도로 1848년 스위스가 국민참여형 국민투표제를 도입했고, 1874년 헌법을 개정해 국민투표에 부친 것이 근대적 기원이라 할 수 있다.

대서양 건너 미국에서 1892년 오리건주에서 처음 시도되어 미국에서는 직접민주정의 형태를 오리건모델(Oregon model)이라 불리울 정도로 여타 주로 확산되었다. 1차대전은 대의민주주의제도가 확산되는 시기로 바이마르 헌법을 채택한 독일도 국민투표제를 채택했고, 덴마크, 노르웨이, 스웨덴 등 북유럽 국가 뿐 아니라 프랑스, 이태리, 일본 등으로 더욱 확산되었다.

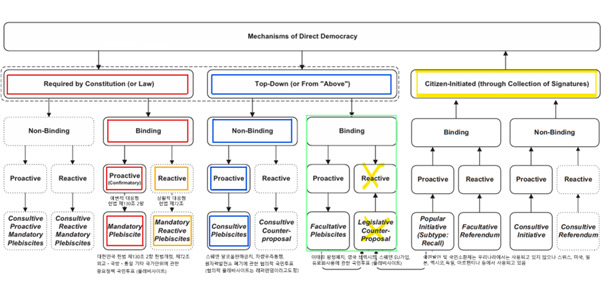

현대 정치체제가 대의민주정으로 작동하고 있는 상황에서 국민투표제는 선거와 선거사이 국가의 중요한 의제결정을 위해 국민이 직접 결정하는 제도로 사용된다. 국민투표제와 직접민주제도에 대해 연구한 알트만 (David Altman) 교수에 따르면 국민발안(popular initiative)과 국민소환제(popular recall)만 레퍼렌덤이라는 용어를 사용하고 헌법과 법률에 따른 국민투표 혹은 입법부나 행정부에서 제기해 국민에게 결정권을 주는 제도는 플레비사이트(plebiscite)라 부른다.

아래 도표를 보면서 설명하면 훨씬 더 쉽게 이해가 된다.

빨간색으로 표시된 부분은 헌법과 관련법에 따라 시행되는 국민투표로 국민결정형이라는 점에서 의무적 플레비사이트(mandatory plebiscite)라 할 수 있다. 우리나라의 경우 헌법 제130조 2항 헌법개정을 위한 국민투표가 이에 해당된다. 여기서 '예변적 대응형'이라는 뜻은 국가상황의 유무에 관계없이 헌법개정시에는 반드시 국민에게 최종적 결정권이 주어지는 제도다.

주황색 부분은 헌법 제72조의 외교·국방·통일 기타 국가안위에 관한 중요정책에 관한 국민투표로 외교, 국방, 통일 및 비상사태와 같은 국가안위적 상황에서 대통령에게 부의권이 주어짐 (헌법 제72조. "대통령은 필요하다고 인정할 때에는 외교·국방·통일 및 국가안위에 관한 중요정책을 국민투표에 붙일 수 있다")

파란색은 스웨덴에서 사용하고 있는 협의형 국민투표제 혹은 협의형 플레비사이트(consultive plebiscite)에 해당된다. 연두색 부분은 이태리, 영국, 스웨덴의 왕정폐지, 국제기구 가입 및 탈퇴, 통치자 신임 등에 관한 국민투표로 결정형이라는 점에서 플레비사이트라 불린다. 헌법에는 포함되고 있지 않아 특별법제정, 국민합의 등의 방식으로 진행된다. 연두색 내 노란X 표시는 의회의 대응절차를 밟지 않기 때문에 적용이 되지 않는 부분을 나타낸다.

노란색 사각형 부분은 국민발안과 국민소환제의 내용으로 국가적 차원에서는 스위스에서 가장 활발하게 도입되어 적용하고 있으며 미국의 19개주, 멕시코 6개주, 아르헨티나 14개도, 독일 4개 란트(land) 등에서 적용되고 있다. 국민발안과 소환제의 경우에도 국민의 의사를 물어 결정할 때는 이를 국민투표의 범주로도 넣기도 한다.

국민투표를 통한 사회혼란 해소방법

스톡홀름에 위치한 국제민주주의선거원조 기구인 IDEA에서 발간한 직접민주주의 핸드북 (Direct Democracy: The International IDEA Handbook, 2008)은 직접민주주의제가 대의민주제도의 보조적 장치로 폭넓게 사용되고 있다고 지적하고 있다. 정치제도학자인 로렌스 모렐(Laurence Morel) 교수가 편집인으로 참가한 <국민투표와 직접민주주의 루트리지 핸드북>에서는 직접민주주의체제가 전 세계적으로 매우 폭넓게 사용되고 있어 체계적 연구와 이해가 필요하다고 주장하고 있을 정도로 학자적 연구가 확장일로에 있다.

2000년대 들어 직접민주주의 제도에 관한 단행권 출판수가 20여권에 이를 정도로 다양한 연구가 진행되고 있고, 그만큼 대의민주주의 제도는 정치인에 대한 신뢰의 저하, 기술의 발달, 국민주권실현의 요구를 충족시키기 위해 점점 더 많은 국가들이 직접민주정을 도입하고 있다 (직접민주정과 국민투표제 연구결과를 확인해 보기 위해서는 뒷부분에 정리한 연구목록 참조할 것).

세계에서 가장 많이 국민투표제가 시행되고 있는 국가는 스위스다. 헌법개정, 국제기구 가입 및 탈퇴, 그리고 국가비상사태 시 1년 이상 유효한 법을 제정할 때 그리고 국민민생 이슈 등 국민에게 의사를 물어보는 다양한 국민투표가 시행되고 있다. 스위스 통계청 자료에 따르면 1848년부터 2020년까지 240번에 이르고 매년 1.6개의 국민투표가 시행되고 있다.

이 제도의 특징으로 2중 과반획득의 원칙을 들 수 있다. 전국 국민투표의 과반을 확보해야 하는 동시에 26개 칸톤 중 최소 14개에서 과반수를 얻어야 통과될 수 있다. 2024년에만 연금, 건강보험, 생명다양성 등의 4개의 사안을 놓고 국민투표를 치렀다.

우리나라는 1948년 이후 총 여섯 번에 걸쳐 국민투표를 시행했다. 아래 표에서 보는 바와 같이 우리나라에서 시행된 국민투표는 예변적 대응형인 국민결정형으로 플레비사이트 형태라 할 수 있다. 즉 헌법에 규정된 헌법개정을 위한 최종절차로서의 국민투표라는 뜻이다. 하지만 지금까지 한 번도 헌법 제72조에 의거한 국민투표는 시행된 적이 1948년 제정헌법 이후 한 번도 없다.

헌법개정은 국회가 주도권을 쥐고 재적의원 2/3의 동의를 받아 진행할 수 있다. 여야가 함께 손을 잡고 추진해야 가능하기 때문에 여간 어려운 것이 아니다. 하지만 대외정책, 안보정책, 통일정책, 그리고 국가안위에 대한 현안 이슈에 관해서는 대통령이 국민에게 선택권을 줄 수 있다.

국회와 사사건건 충돌하며 민생과 국가안위에 대한 논의가 중단된 상황에서 국민에게 물어보는 것도 하나의 방법이 아닐까? "국가적 안위에 관한 중요정책"에 대한 헌법적 해석과 국민투표의 장단점을 충분히 논의하고 진행을 해야 한다는 전제조건이 필요하지만 어지러운 현 정국을 생각하면서 국민에게 결정권을 주는 방법을 고안해 보는 것도 한 방편일 것이라는 생각도 해 본다. 정치가 혼돈되고 다양한 충돌이 돌출될 수록 루소의 정당한 주권과 로크의 주권재민을 실현하기 위한 진지한 논의가 국민차원에서 시작되어야 하리라 본다.

참조자료: 직접민주주의에 대한 연구서 (2000년 이후)

◆ Altman, David. 2010. Direct democracy worldwide

◆ Altman, David. 2019. Citizenship and contemporary direct democracy

◆ Asimakopoulos, John. 2014. Social structures of direct democracy : on the political economy of equality

◆ Biggers, Daniel R. 2014. Morality at the ballot : direct democracy and political engagement in the United States

◆ Bowler, Shaun & Donovan, Todd. 2000. Demanding choices : opinion, voting, and direct democracy

◆ Braunstein, Richard. 2004. Initiative and referendum voting : governing through direct democracy in the United States

◆ Bruce, Iain. 2004. The Porto Alegre alternative : direct democracy in action

◆ Della Porta, Donatella, O'Connor, Francis & Portos, Martín, author.; Subirats, Anna. 2017. Social movements and referendums from below : direct democracy in the neoliberal crisis

◆ Goebel, Thomas. 2002. A government by the people : direct democracy in America, 1890-1940

◆ Kaplan, Temma. 2003. Taking Back the Streets: Women, Youth, and Direct Democracy

◆ LeDuc, Larry. 2020. The Politics of Direct Democracy : Referendums in Global Perspective

◆ Lewis, Daniel C. 2013. Direct democracy and minority rights : a critical assessment of the tyranny of the majority in the American states

◆ Marczewska-Rytko, Maria (ed.) 2018. Handbook of direct democracy in Central and Eastern Europe after 1989

◆ Matsusaka, John G. 2020. Let the People Rule : How Direct Democracy Can Meet the Populist Challenge

◆ Miller, Kenneth P. 2009. Direct democracy and the courts

◆ Moeckli, Daniel; Edward Elgar Publishing. 2021. The legal limits of direct democracy : a comparative analysis of referendums and initiatives across Europe.

◆ Qvortrup, Mads, author. 2013. Direct democracy : a comparative study of the theory and practice of government by the people

◆ Reilly, Shauna & Yonk, Ryan M. 2013. Direct democracy in the United States : petitioners as a reflection of society

◆ Shaun Bowler & Todd Donovan. 2010. Demanding Choices: Opinion, Voting, and Direct Democracy

◆ Smith, Daniel A. & Tolbert, Caroline. 2009. Educated by initiative: the effects of direct democracy on citizens and political organizations in the American states.

*필자 최연혁 교수는 = 스웨덴 예테보리대의 정부의 질 연구소에서 부패 해소를 위한 정부의 역할에 관한 연구를 진행했다. 스톡홀름 싱크탱크인 스칸디나비아 정책연구소 소장을 맡고 있다. 매년 알메랄렌 정치박람회에서 스톡홀름 포럼을 개최해 선진정치의 조건에 대해 함께 고민하고 그 결과를 널리 설파해 왔다. 한국외대 스웨덴어과를 졸업하고 동대학원에서 정치학 석사 학위를 받은 후 스웨덴으로 건너가 예테보리대에서 정치학 박사 학위를 받고 런던정경대에서 박사후과정을 거쳤다. 이후 스웨덴 쇠데르턴대에서 18년간 정치학과 교수로 재직했으며 버클리대 사회조사연구소 객원연구원, 하와이 동서연구소 초빙연구원, 남아공 스텔렌보쉬대와 에스토니아 타르투대, 폴란드 아담미키에비취대에서 객원교수로 일했다. 현재 스웨덴 린네대학 정치학 교수로 강의와 연구 활동을 이어가고 있다. 저서로 '우리가 만나야 할 미래' '좋은 국가는 어떻게 만들어지는가' '민주주의의가 왜 좋을까' '알메달렌, 축제의 정치를 만나다' '스웨덴 패러독스' 등이 있다.