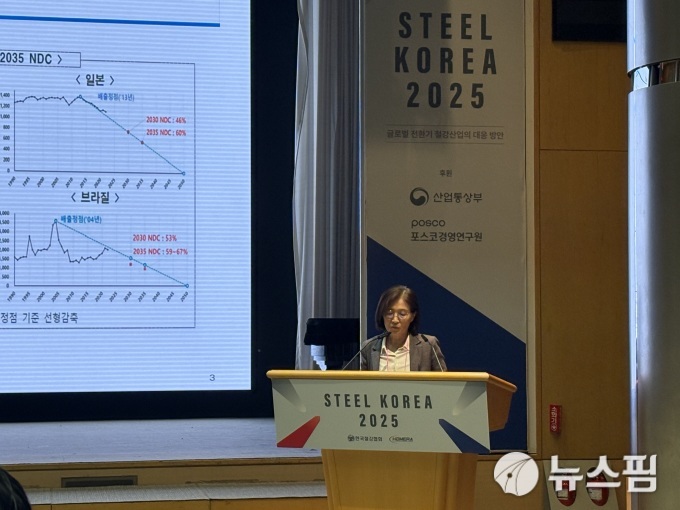

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 산업 부문의 온실가스 감축 목표가 높아진 반면, 실제 현장에서 적용 가능한 수단은 제한적이라는 분석이 나왔다.

특히 철강·석유화학·시멘트 등 에너지 다소비 업종은 공정 전환과 더불어 전력·수소·원료 체계까지 동시에 바꿔야 해 '비용 효율적 전환 전략' 마련이 시급하다는 지적이다.

5일 '스틸코리아' 행사에서 산업부문 2035 NDC 주요 과제 및 지원 방안 발표를 맡은 정은미 산업연구원 선임연구위원은 "산업 부문 탈탄소화는 배출을 줄이는 기술 문제가 아니라 공정·연료·전력 조달 전주기의 재설계가 필요한 구조적 변화"라며 "기술만 앞서고 시장·조달 제도가 따라오지 않으면 감축 투자가 지속되기 어렵다"고 말했다.

정부의 NDC(국가온실가스감축목표)는 2030년과 2035년까지 국가 전체 배출량을 일정 수준 이하로 낮추기 위해 산업·발전·수송 등 부문별 감축량을 정해 이행하는 국가 단위 감축 로드맵이다. 산업 부문은 이 중에서도 가장 높은 감축 비중을 배정받은 영역으로, 공정·에너지 시스템 전환의 난도가 가장 큰 분야로 꼽힌다.

정 선임연구위원은 "현재 저탄소 제품을 생산한다고 해서 시장이 자동으로 형성되는 것은 아니다"라며 "기업이 감당 가능한 비용 구조와 이를 인정해주는 수요·조달 체계가 함께 마련돼야 한다"고 강조했다.

철강 업종은 전기로 전환과 효율 개선이 상당 부분 진행된 상태로, 이후 감축은 수소환원제철·CCUS(탄소포집·활용·저장) 등 고비용 기술 단계로 넘어간다. 이 과정에서 전력요금과 재생에너지 공급, 수소 조달이 감축 속도와 수익성을 좌우하는 핵심 요인으로 지목됐다.

정 선임연구위원은 "철강 공정 전환은 필연적으로 전력 수요가 크게 늘어나는 구조"라며 "녹색전력 확보와 계통 인프라 확충이 병행되지 않으면 감축 목표는 목표로만 남을 가능성이 크다"고 말했다.

또 "철스크랩 수출 규제는 전 세계적으로 확산되는 추세"라며 "향후 원료 확보 전략을 다시 짤 필요가 있다. 산업계의 감축 노력은 규제가 아니라 국가 경쟁력으로 연결될 수 있도록 정책적 설계가 필요하다"고 덧붙였다.

chanw@newspim.com