"짧은 시간 내 풀스택 성과 필요"

"가능한 모든 것 총력 실행 시점"

"과감하고 공격적으로 지속해야"

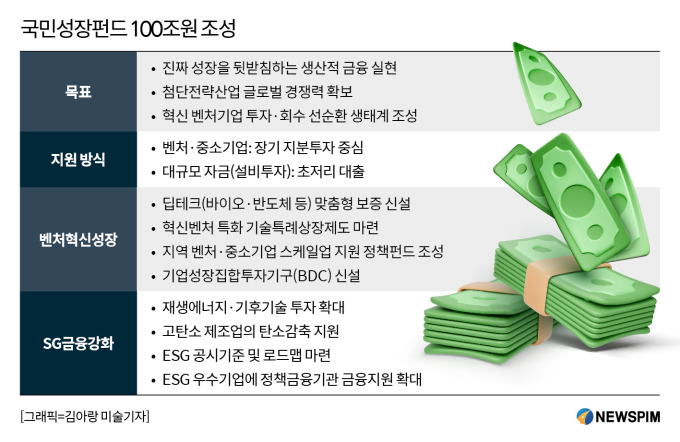

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 정부가 인공지능(AI) 3대 강국을 목표로 100조원 이상의 투자 계획을 발표했다.

전문가들은 인프라·인력·생태계 조성의 난제, 인재 유출 문제 등 각종 현실적 과제가 산적해 있다고 경고했다. AI 강국으로 거듭나기 위해서는 투자 외에도 데이터센터 구축, 그래픽처리장치(GPU) 확보, 인재 양성 등 동시다발적 접근이 필요하다는 지적이다.

◆ 3대 강국 현실성은…韓 기업 선전 어렵다는 비관도

AI 전문가들은 15일 <뉴스핌>과 인터뷰에서 '3대 강국' 목표의 현실성에 대해 상반된 평가를 내렸다.

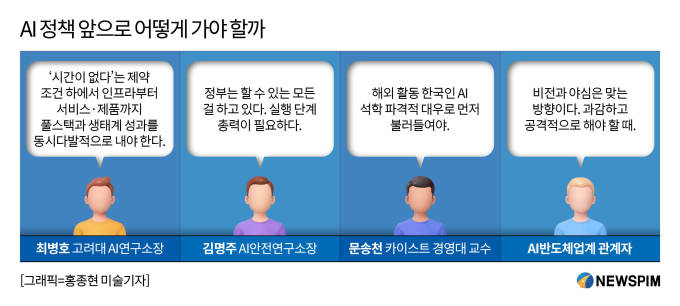

최병호 고려대 AI연구소장은 "3대라는 해석이 중요하다. 정확하게는 3위 그룹에서 선전하겠다는 것으로 풀이하면 된다"며 "이는 3위 전략이 될 수도 있지만, 우리만이 잘할 수 있는 다른 섹터에서 현저하게 잘하는 1위가 되는 것으로 볼 수도 있다"고 말했다.

|

최 소장은 "한국이 특화된 분야에서 독보적인 1위가 되는 전략이 필요하다. 예를 들어 선박, 무기 등 우리가 잘하는 분야에 AI를 접목해 수출 상품을 잘 만들면 국부 증대가 가능하다"고 설명했다.

김명주 바른AI 센터장은 "정부가 할 수 있는 모든 일을 하고 있는 것으로 보인다"면서도 "현실적으로 어려운 부분들이 있다. 인력 양성이 이 중 하나다"라고 평가했다. 이어 "정부 입장에서는 빠른 결과를 내야 하는데, 인력 양성은 오랜 시간이 걸려 가장 큰 애로사항 중 하나다"라고 부연했다.

반면 현실성이 크게 떨어진다는 지적도 제기됐다. 문송천 카이스트 교수는 "'3대 강국'이라는 표현에 어폐가 있다. AI 10대 기업은 기업의 순위지 나라 입장에서 강국은 없다"며 "10대 기업 중 딥시크만 중국이고 나머지는 미국이니 강국은 미국뿐이다"라고 비판했다.

문 교수는 세계 10대 AI 기업에 한국 기업이 들어가기 힘들 것이라는 비관적인 전망도 제시했다. 그는 "20~30년이 지나도 힘들다"며 "사용자 수가 10억명, 7억명, 1억명 이 정도는 나와야 하는데 한국 기업은 세계적 사용자 수가 몇이냐 되냐"고 반문했다.

◆ "동시다발적 접근으로 풀스택 성과 시급"

AI 산업 생태계 조성을 위한 민관 협력의 핵심 과제에 대해 전문가들은 인프라, 인력 양성, 규제 완화 등 동시다발적 접근이 시급하다고 입을 모았다.

최 소장은 "데이터센터 구축, GPU 확보, 전력 공급 등 인프라가 가장 기본이다"라며 "민간과 정부가 전방위적으로 협력해 데이터센터를 구축하고, 규제를 풀고, 에너지 인프라까지 뜯어고쳐야 한다"고 답했다. 그는 "시간이 많지 않다. 기술 발전 속도가 압도적이라 우리가 시간에 쫓기는 상황이다"라고 경고했다.

|

그러면서 "인프라는 인프라에 그친다. 한국어로 사고하고 한국어로 말하는 K-AI가 필요하다"며 "한국어 버전이 성공하고 나서야 서비스나 제품으로 승부를 볼 수 있다"고 내다봤다.

김명주 센터장은 "AI를 쓰지 않던 기업들이 AI를 쓰게 될 것이다. 이때 많이 하는 걱정은 실제 성능, 신뢰성, 안전성이다"라며 "기업이 우려하는 부분에 대해 정부가 정보를 제공하고 같이 풀어나가는 과정이 있어야 한다"고 조언했다.

AI 반도체업계 관계자는 "정부의 과감하고 공격적인 지원이 필수다. 수요 진작과 투자 유치, 인재 육성 등 모든 측면에서 적극적 지원이 필요하다"고 강조했다.

◆ 해외 나가는 AI 인재…"인프라·처우 개선하고 AI기업 늘어야"

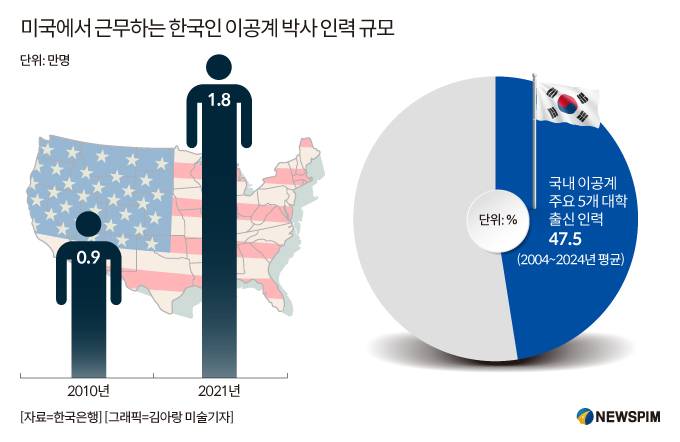

한국은행 보고서 '이공계 인력의 해외유출 결정요인과 정책적 대응방향'에 따르면 국내 체류 이공계 석박사급 인재 42.9%는 향후 3년 내 해외 이직을 고려하고 있는 것으로 드러났다. 20~30대 젊은 연구자는 특히 심각해 그 비율이 70%에 달했다.

최 소장은 열악한 연구 인프라, 미흡한 처우, 사회 인식 등이 원인이라고 봤다. 그는 인재 유출 방지 대책에 대해 "GPU가 부족해 연구할 수 없다는 것이 인재들이 나가는 중요한 이유 중 하나다"라며 "해외에서는 3~5년 계약하는데 주거, 가족 생활 지원, 연봉 등 조건이 좋다. 한국에서도 파격적 대우가 필요하다"고 봤다.

|

또 "연구환경과 대우 조건이 갖춰지면 연구자가 원하는 과제를 제약 없이 살필 수 있는 환경도 필요하다"며 "연구자보다 의사가 중요하다는 현재 의식도 바뀌어야 할 것"이라고 제언했다.

김 센터장은 비교적 긍정적으로 내다봤다. "당장 대우가 외국이 우리보다 훨씬 좋다. 한국은 AI 생태계에서 일할 수 있는 기업들이 그렇게 많지도 않다"며 "AI 활용 기업이 많아지면 덜 나갈 것으로 본다. 시간과의 싸움이다"라고 했다.

문 교수는 "AI 인재가 배출되어도 취직할 데가 없어 해외로 나가는 것"이라며 "인재를 충분히 양성할 만한 AI 석학이 국내에 없다는 것도 문제다. 해외에서 활동하는 한국인 AI 석학을 국내로 불러들여야 한다"고 했다.

업계 관계자는 "AI 전쟁은 기업 간의 싸움이기도 하지만 국력과 국부를 위한 전쟁이기도 하다. 이 싸움은 앞으로 2~3년 내 어떻게 하느냐에 따라 주도권이 결정된다"며 "능력 있는 인재들이 일할 수 있도록 비전 있는 회사가 살아남아 성장해야 한다. 이를 가능하게 하는 정부의 역할과 시스템적 접근이 중요하다"고 강조했다.

sheep@newspim.com