무너진 미국 조선업 생태계, 복구까지 장기간 투자 소요

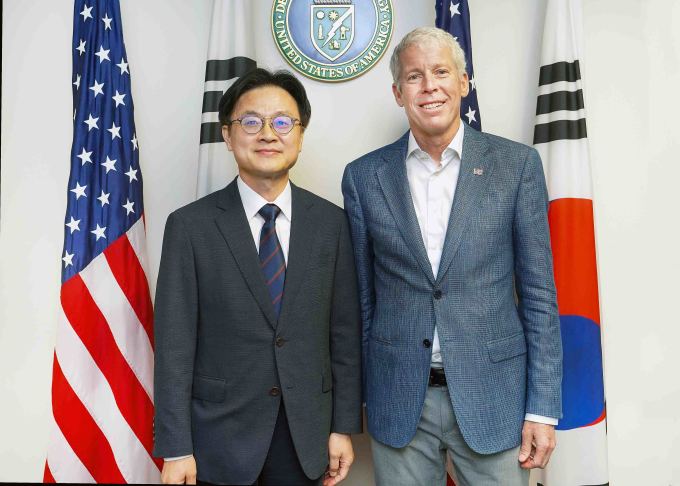

[서울=뉴스핌] 조수빈 기자 = 국내 조선업계의 기술력과 투자가 미국과의 상호관세 협상 카드로 부상했다. 이번 협상안은 조선업 전반의 해외 확장 기회를 제공하는 동시에, 민간 기업의 투자 부담이 과중될 수 있다는 우려도 함께 제기된다.

29일 관련 부처와 조선업계에 따르면, 정부는 다음달 1일 협상 마감 시한을 앞두고 미국 측에 'MASGA(Make American Shipbuilding Great Again)' 프로젝트를 제안한 것으로 알려졌다.

◆기업 주도 투자·기술 이전 등으로 협력안 제시

MASGA 프로젝트는 한국 민간 조선사가 미국 현지에 수십조원 규모의 대규모 투자를 진행하고, 한국수출입은행과 한국무역보험공사 등 공적 금융기관이 대출 및 보증 등 금융지원을 담당하는 구조다. 단순한 자본 투자에 그치지 않고, 기술 이전, 인력 양성, 공동 생산 등 미국 조선업 생태계를 재건할 수 있는 실질적 협력 방안이 담겼다.

이번 협력안이 받아들여지면 조선업계로서는 이를 계기로 조선업을 넘어 방산, 에너지 등 산업 전반으로 미국과의 협력 범위를 확대할 수 있다는 이점이 생긴다. 도널드 트럼프 대통령은 취임 초기부터 조선업을 공급망 재편, 국가 안보, 에너지 독립성과 직결된 산업으로 정의하고 중요성을 강조해왔다.

미국은 한때 세계 최대 조선업 강국이었다. 1980년대만 해도 300개 이상의 조선소를 보유했지만, 이후 조선업 경쟁력이 급격히 약화되며 현재는 운영 조선소가 20곳 미만으로 줄었다. 지난해 미국의 선박 수주량은 고작 12척에 불과하다. 사실상 글로벌 조선 시장에서 경쟁력을 상실한 상황이다.

트럼프 대통령은 해군 함정 건조를 중심으로 조선업 재건에 드라이브를 걸고 있다. 글로벌 컨설팅사 맥킨지에 따르면, 미국은 향후 30년간 최소 290척에서 최대 340척에 달하는 해군 함정 건조 계획을 수립한 상태다. 상선 부문에서도 LNG선, 컨테이너선, 쇄빙선 등 민간 수요가 늘고 있으며, 알래스카 LNG 사업과 북극항로 개척도 구체화가 이루어지고 있다.

이 같은 배경 속에서 기술력과 건조 경험을 갖춘 한국 조선업은 미국 입장에서도 유력한 전략적 파트너로 주목된다. 단순히 투자 유치에 그치지 않고, 미국 내 조선업 생태계 복원에 직접 기여할 수 있기 때문이다.

◆美 조선업 생태계 무너져 있어…기반부터 투자 장기화 예상

다만 민간 기업 중심의 투자 구조에 대한 부담 우려는 여전히 존재한다. 필리조선소 인수 사례가 대표적이다. 한화오션은 해당 조선소를 인수해 선제적으로 미국 진출을 시도했지만, 조선소 정상화까지는 시간이 더 필요한 상황이다.

필리조선소의 현재 생산 능력은 연간 1~1.5척 수준이며, 올해 1분기 기준 매출은 1165억원, 영업손실은 19억원, 순손실은 14억8000만원을 기록했다. 실질적인 수익 창출까지는 상당한 시간이 소요될 전망이다.

이처럼 유사한 조건의 조선소를 추가로 인수하거나 파트너십을 맺을 경우 초기 투자금과 운영비용 부담은 더욱 커질 수밖에 없다. 정부의 공적 금융기관이 일부 리스크를 분담하더라도 민간 기업이 실질적인 책임을 지는 구조라는 점에서 부담이 적지 않다는 지적이다.

트럼프 정부의 핵심 법안인 '하나의 크고 아름다운 법(OBBBA)'에서 함정을 포함한 조선업에 290억 달러(약 40조원)의 예산을 할당하긴 했으나 대부분 함정 건조에 집중되어 있어 미국 내 자본을 활용하기는 어려워 보인다. OBBBA 내 증액 예산은 항목별로는 미사일 구축함(DDG) 2척 추가에 약 54억 달러, 버지니아급 잠수함 1척 추가에 약 46억 달러가 배정됐다.

양종서 수출입은행 박사는 "현재 조선업 관련 협상 주체는 정부가 아니라 기업이기에 기업에 투자를 유도할 수밖에 없다"면서도 "문제는 미국 내 기자재 산업을 비롯한 공급망 전체가 붕괴되어 있는 상황이라 인력 조달부터 사업화 과정에 대한 천문학적인 비용이 요구된다. 협상 단계에서 할 수 있는 이야기는 아니지만 협력 합의가 된다면 디테일한 문제를 잘 논의해 나가야 할 것"이라고 말했다.

업계 한 관계자는 "기술과 인력 유출에 대해서는 지나친 우려는 없으며, 실제 협력은 선박 건조 노하우와 현지 밸류체인 구축에 초점이 맞춰질 예정"이라고 말했다.

beans@newspim.com