상법 개정 앞두고 자사주 관행 변화 불가피

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 상장사 약 20%가 매년 자사주를 사지만, 실제 소각까지 진행한 비율은 30% 수준에 그친 것으로 나타난다. 주주가치를 내세워 자사주를 매입하면서도 임직원 보상이나 자금 마련에 쓰는 경우가 많았다. 연말 상법 개정이 이뤄지면 이런 활용 방식이 제한될 가능성이 높다.

2일 리더스인덱스는 상장사 2658곳을 대상으로 최근 5년간 자사주 흐름을 분석했다. 자사주 매입 비중은 해마다 19~24%였다. 지난해에는 2591곳 중 641곳이 자사주를 취득했다. 올해도 11월 중순 기준 508곳이 매입을 진행한 것으로 파악된다.

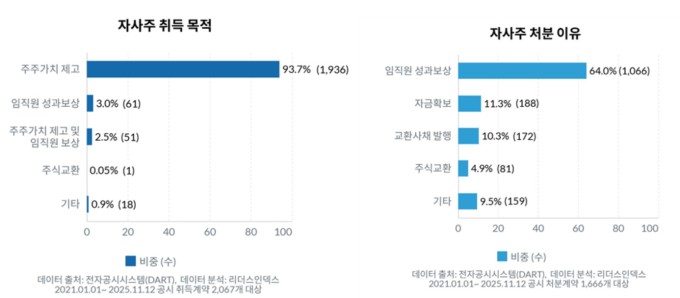

취득 목적은 대부분 '주주가치'였다. 5년간 자사주 취득 계획 공시 2067건 중 1936건에 주주가치 제고가 명시됐다. 임직원 보상 목적은 61건에 불과했다. 주주가치 제고와 보상을 함께 적은 경우는 51건이었다. 주식교환 사례는 1건이었다.

하지만 실제 처분 목적은 정반대였다. 같은 기간 처분 공시 1666건 가운데 임직원 보상이 1066건을 차지했다. 자금 확보 목적은 188건이었다. 교환사채 발행 사례도 172건으로 10%를 넘었다. 주식교환 목적은 81건이었다. 회사 필요가 우선된 셈이다.

사례도 적지 않다. 한진칼은 지난 2022년 9월 주주가치 명분을 내걸고 43만9989주를 취득했다. 그러나 해당 물량은 지난 8월 임직원 보상으로 전량 처분됐다. 코스닥사 드림씨아이에스도 2021년 자사주 20만주를 주주가치 이유로 샀지만, 전부 보상과 투자 목적 자금에 사용했다. 소각은 없었다. 디지캡도 2022년 취득한 32만3295주를 신사업 투자 필요로 올해 말 계열사로 넘겼다.

소각 자체도 제한적이었다. 최근 5년간 자사주를 취득한 880곳 중 소각 참여 기업은 315곳이었다. 비중은 35.8%였다. 소각량은 전체 취득량의 54.6%로 높아 보였지만, 대형 상장사 15곳이 절반을 차지하며 편중 현상이 컸다.

상법 개정안은 관행을 바꾸는 핵심 변수다. 새로 취득한 자사주는 물론 기존 보유분도 1년 내 소각이 원칙이다. 처분 목적을 바꾸거나 방식이 달라지면 주주총회 특별결의를 요구한다. 그간 이사회만으로 처리가 가능했던 구조가 바뀌는 셈이다. 자사주 본래 취지를 주주 가치 중심으로 되돌리려는 조치다.

영향은 자사주 비중이 높은 대형사로 이어질 전망이다. 시총 상위 100곳 기준 SK㈜는 24.8%, 미래에셋증권 23.0%, 두산 17.9%, DB손해보험 15.2%, 삼성화재 13.4%, LS 12.5%, KT&G 12.0%, HD현대 10.5%, 삼성생명 10.2% 수준이다. 리더스인덱스는 "지배구조 핵심 역할을 맡은 계열사가 많아 경영권 전략에도 조정이 필요하다"며 "특히 1년 내 소각 원칙이 현실화하면 기존 방식 유지가 어려운 기업이 늘어날 가능성이 높다"고 진단했다.

syu@newspim.com