반도체·스마트폰 경쟁에서 읽히는 긴장감

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 지난주 삼성그룹 임원 세미나에서 공유된 이재용 삼성전자 회장의 메시지는 예상보다 차분했다. "경쟁력을 회복할 수 있는 마지막 기회", "숫자가 좀 나아졌다고 자만할 때가 아니다." 지난해 '사즉생의 각오' 또는 '생존의 문제'라는 직설적인 표현과 비교하면 수위는 낮아졌다. 하지만 메시지가 향한 방향은 분명했다. 위기를 과장하려는 게 아니라, 반등 국면에서 가장 위험한 순간을 경계하라는 주문에 가깝다.

삼성전자는 지난해 4분기 국내 기업 최초로 분기 영업이익 20조원을 돌파하며 반등의 전기를 마련했다. 연간 매출도 332조7700억원으로 역대 최대치를 기록했다. 주가는 사상 최고 수준을 오르내리고 있다. 외부에서 "삼성이 부활했다"는 평가가 나오는 것도 무리는 아니다. 그러나 삼성 내부 분위기는 다르다고 한다. 실적 반등이 곧 경쟁력 회복으로 이어졌다고 판단하기에는 아직 이르다는 인식이 강하다.

이 회장이 다시 꺼내 든 '샌드위치'라는 표현은 이런 인식을 상징적으로 보여준다. 19년 전 고(故) 이건희 선대 회장이 "중국은 쫓아오고 일본은 앞서가는 상황에서 한국 경제는 샌드위치 신세"라고 경고했던 구조는 사라지지 않았다. 다만 경쟁 상대와 구도가 바뀌었을 뿐이다. 지금 삼성은 미국·중국·대만이라는 더 강력한 축 사이에서 경쟁해야 하는 상황에 놓여 있다.

반도체 실적은 경기 회복의 수혜를 입었지만, 그 자체가 경쟁 우위의 증거는 아니다. 파운드리 시장에서는 TSMC의 독주가 이어지고 있고, 고대역폭메모리(HBM)에서는 SK하이닉스가 기술 주도권을 쥔 상황이다. 스마트폰과 TV 등 세트 사업 역시 중국 기업들의 가격·물량 공세 속에서 수익성 압박이 여전하다. 여기에 미국의 반도체 관세와 투자 압박 등이 겹치며 경쟁 환경은 한층 더 복잡해졌다.

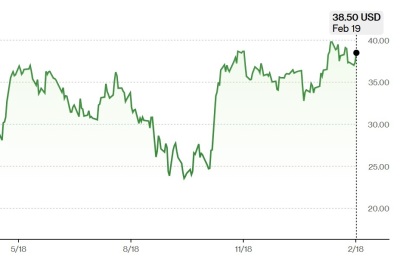

최근 글로벌 반도체 업계를 보면 실적 반등이 얼마나 쉽게 착시로 바뀔 수 있는지도 확인할 수 있다. 오랜 기간 반도체 생태계를 주도해 온 인텔은 미국 정부의 전폭적 지원에도 불구하고 낮은 수율과 불확실한 실적 전망으로 주가가 급락했다. 반도체 사이클이 호황으로 돌아섰다고 해서 경쟁력이 자동으로 복원되는 것은 아니라는 점을 보여주는 사례다.

산업 전반으로 시야를 넓히면 경고는 더욱 분명해진다. 과거 휴대전화 시장을 장악했던 노키아 역시 실적과 점유율이 견조하던 시기에 변화의 방향을 과소평가했다. 숫자가 흔들리기 전까지 경쟁력을 의심하지 않았고, 그 자만이 대응을 늦췄다. 결과는 급격한 시장 이탈이었다. 기술 패러다임 전환 국면에서 안도감이 얼마나 치명적인지 보여주는 대표적인 사례다.

이 두 사례는 삼성전자의 주력 사업과 정확히 맞닿아 있다. 삼성전자는 반도체와 스마트폰이라는 두 축을 동시에 끌고 가는 기업이다. 반도체에서는 사이클 회복에 기대 안도할 수 있고, 스마트폰에서는 시장 지위에 대한 관성이 판단을 흐릴 수 있다. 인텔과 노키아는 각각 이 두 영역에서 '반등 착시'와 '자만의 위험'이 어떤 결과로 이어질 수 있는지를 보여준다.

결국 숫자는 좋아졌지만, 그것이 곧 경쟁력 회복을 의미하지는 않는다. 반등 국면에서 가장 경계해야 할 것은 외부 변수보다 내부의 안도감이다. '자만할 때가 아니다'라는 이 회장의 메시지는 지금의 성과를 지켜보라는 말이 아니라, 이를 경쟁력으로 고정시키라는 요구로 읽힌다.

kji01@newspim.com