지난해 건설투자 9.9% 감소한 261.4조원

"자재비 폭등 통제할 금융 혁신 시급"

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 지난해 우리나라의 실질 건설투자가 1998년 외환위기 이후 27년 만에 가장 큰 폭으로 주저앉았다. 고금리와 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 경색, 정치적 불확실성 등 거시적 악재에 더해 건설자재 가격이 통제 불능 수준으로 치솟으면서 산업 생태계 전반이 '비용의 임계점'을 넘어섰다는 분석이 나온다. 위기 극복을 위해 기존 사후적 정산 구조를 넘어 '건설자재 선물시장' 도입 등 금융 공학적 접근이 시급하다는 지적이다.

19일 한국건설산업연구원(이하 '건산연')이 한국은행 자료를 분석한 결과 2025년 실질 건설투자는 전년 대비 9.9% 감소한 261조4000억원을 기록했다. 건설투자가 313조원으로 정점을 찍었던 2020년 이후 2021년부터 5년 연속 감소세를 이어나가고 있다. 9.9%라는 감소 폭은 IMF 외환위기 직후인 1998년(-13.2%) 이래 27년 만에 최대치로, 사실상 '건설 쇼크' 수준의 급격한 침체 국면에 진입했다는 평가다.

건설투자 급감에는 거시적 요인과 정치적 불확실성, 구조적인 고비용 체계가 복합적으로 작용했다. 2020~2022년 0.5~1%대였던 기준금리가 2023~2024년 3.5%대로 뛰면서 차입 의존도가 높은 건설업계의 조달 비용이 훌쩍 뛰었다.

2021년 1만8000가구 수준이던 미분양 물량이 2022년부터 6만가구를 넘어서며 시장 침체가 가속화됐고, 금융권의 보수적 자금 집행으로 브릿지론의 본PF 전환이 무산되며 신규 착공마저 급감했다. 2024년 12월 계엄 사태 등 예측 불가능한 정치적 리스크까지 더해져 민간의 대규모 투자 심리를 얼어붙게 만들었다.

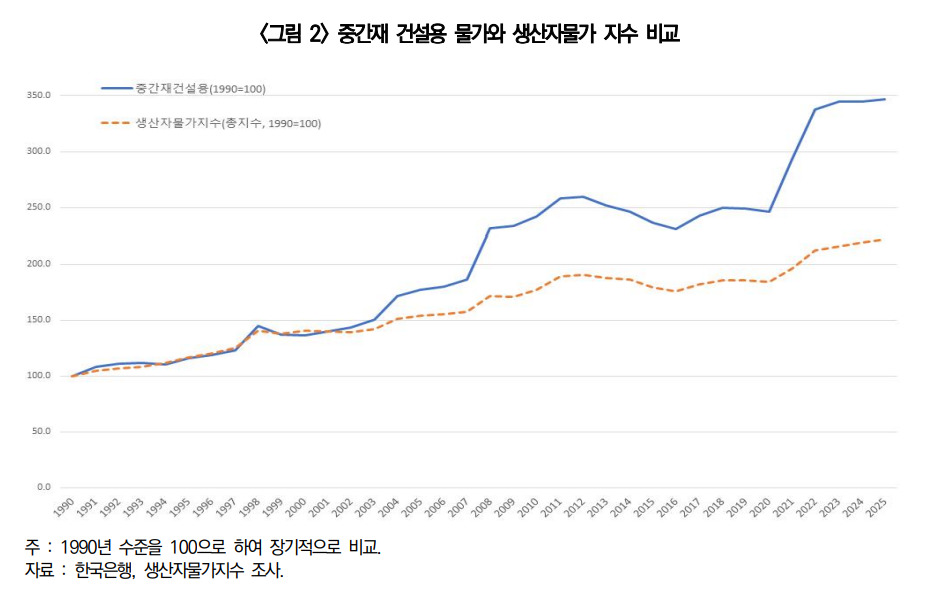

가장 뼈아픈 타격은 고착화된 구조적 고비용 체계에서 비롯됐다. 건설 공사비 상승 원인 중 자재비 기여율은 무려 49.8%에 달했다. 인건비(29.2%)나 서비스비용(21.0%)보다 훨씬 높다. 중간재건설용 물가지수는 2000년대 초반부터 생산자물가지수를 상회하며 비동조화(Decoupling) 현상을 보였으나, 2020년 팬데믹을 기점으로 격차가 폭발적으로 벌어졌다. 단순한 물가 상승을 넘어 산업의 수익 모델 자체가 위축되는 '비용의 임계점'을 초과한 상태라는 뜻이다.

건산연은 단순한 사후적 대처를 넘어 금융 기반의 선제적 리스크 관리 체계인 건설자재 선물시장 도입을 대안으로 제시했다. 미래 자재 가격을 현재 시점에 확정해 공사비 급등 위험을 금융시장으로 분산시키자는 취지다. 해외에서는 이미 중국(철근·유리), 미국(목재), 인도(철강) 등이 거대한 내수 시장과 표준화된 자재를 바탕으로 활발하게 선물시장을 운영하며 가격 변동성을 흡수하고 있다.

국내 여건상 철근(7대 제강사)이나 시멘트(5~6개사) 등 소수 공급자가 시장을 주도하고 내수 규모가 협소해 당장 민간 주도의 활성화는 쉽지 않은 실정이다. 자재의 물리적 특성상 보관 비용이 높고 표준화가 미흡한 것도 한계로 꼽힌다.

박철한 건산연 연구위원은 "이를 극복하기 위해 공공 주도의 시장 조성형 단계 전략이 필요하다"며 "1단계로 한국토지주택공사(LH) 등 공공기관이 3기 신도시 시범 단지 물량을 바탕으로 '건설자재 통합 선구매 플랫폼'을 가동해 인위적인 유동성을 창출하고, 2단계로는 성과를 바탕으로 거래량과 표준화 가능성이 높은 자재의 선도 계약을 확대해 장외 선물시장을 키워나가는 방식"이라고 말했다.

이 과정에서 정부는 시장 조성자 및 지수 보증 역할을, 금융권은 상품 개발을, 시공사는 선물 매수를 통한 원가 방어라는 유기적 거버넌스를 구축해야 한다. 박 연구위원은 "지난 5년간의 침체는 단순한 불황이 아닌 구조적 복합 위기"라며 "이를 돌파하기 위해서는 기술적 혁신뿐 아니라 금융을 통해 불확실성을 통제하려는 과감한 정책적 결단과 마중물 역할이 절실하다"고 강조했다.

chulsoofriend@newspim.com