[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 국립중앙박물관이 용산 이전 20주년을 맞아 '보존과학센터'를 개관했다.

국립중앙박물관은 28일, 용산 이전 20주년을 맞아 '보존과학센터'를 열었다. 이번 보존과학센터 개관은 1976년 보존기술실로 시작된 국립중앙박물관의 보존 연구가 반세기를 맞이하는 시점에서 이루어진 성과다.

보존과학센터 개관을 기념해 특별전 '보존과학, 새로운 시작 함께하는 미래'가 센터 1층 전시실에서 내년 6월 30일까지 열린다.

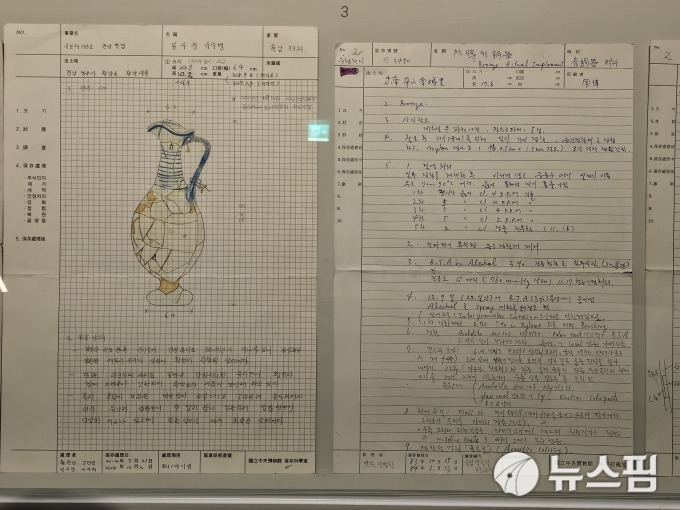

1부 '국립중앙박물관 보존과학의 역사'에서는 1976년 낡은 책상과 몇몇 도구만으로 출발한 초기 연구자의 열정과 헌신을 '보존과학자의 방'에 재현했다.

중앙박물관 관계자는 "1976년 낡은 책상과 몇몇 도구만을 갖춘 작은 사무실에서 국립중앙박물관 보존과학의 첫걸음이 시작됐다. 열악한 환경이었지만 문화유산을 지켜 내겠다는 의지와 사명감으로 오늘날 전문적인 연구와 학문 체계를 갖춘 국립중앙박물관 보존센터로 이어졌다"고 설명했다.

이어 "초기 '보존과학'이라는 용어조차 낯설던 시절, 국립중앙박물관 보존과학은 사무실 한 귀퉁이에서 이쑤시개와 핀셋, 현미경 그리고 접착제 만으로 새로운 학문의 길을 걷기 시작했다. 보존과학자의 방에서 그 출발의 순간을 만나볼 수 있다"고 덧붙였다.

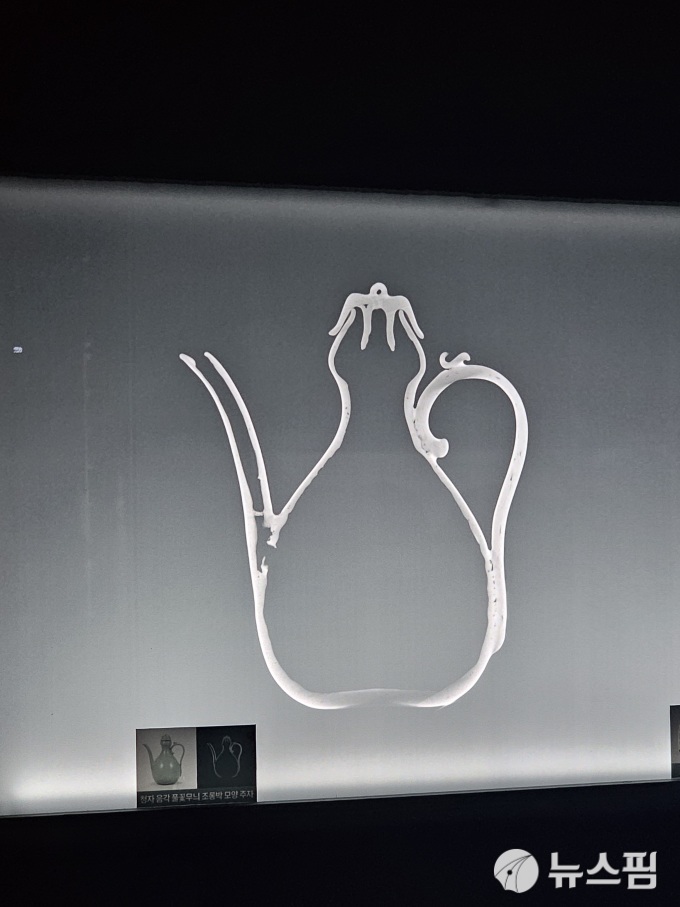

2부 '빛으로 보는 보존과학의 세계'에서는 보존과학의 핵심 도구인 '빛'을 활용해 눈에 보이지 않는 유물 속 이야기를 과학적으로 해석하는 방법을 선보인다. 가시광선, 자외선, 적외선, 엑스선 등 다양한 빛의 영역을 활용한 분석을 통해 유물 속 감춰진 이야기를 확인할 수 있다.

박물관 관계자는 "초분광 분석을 통해 6세기 고구려 개마총 고분 벽화를 다양한 파장으로 분석해 현재는 색이 바래고 흐릿하여 확인이 어려운 원래의 모습을 재현했다"고 말했다.

또한, 경주 금령총에서 발견된 국보 기마인물형토기의 CT영상을 관람자가 직접 조절하여 다양한 각도에서 내부를 볼 수 있으며 조선시대 후기(17세기 전반) 목조여래좌상의 CT 조사에서부터 복장물을 해체하는 보존처리 전 과정을 영상에 담아 과학적 보존처리의 진면목을 확인할 수 있다.

관계자는 "CT 촬영은 우리가 볼 수 없는 내부를 볼 수 있기 때문에 내부가 어떻게 돼있는지 구조가 어떤지, 어떻게 만들어졌는지 등의 정보를 제공한다"고 설명했다.

3부 '보존과학이 열어가는 새로운 미래'에서는 국립중앙박물관의 디지털 기술을 기반으로 한 새로운 보존 패러다임을 이야기하고 있다. 1924년 경주 식리총 출토 금동신발을 3D 스캔, CT, 현미경 등으로 분석하여 식리총 금동신발의 원형을 디지털로 재현하였다. 그동안 별도로 보관되어 온 잔편들을 디지털 정합 기술로 결합해 100년 만에 완전한 형태를 재현했으며, 주조 성형과 U자형 고리 구조 등 제작기법을 새롭게 규명하여 최초로 공개한다.

또한 현재 보존과학센터에서 구축 중인 50여 년간 축적된 보존 데이터를 통합하여 인공지능(AI) 기술과 결합시킨 '디지털 보존과학 시스템'을 기반으로, 향후 가상 복원, 가치 평가, 원격 진단 등 다중 기능을 활용하는 미래 보존과학의 비전을 확인할 수 있다.

박물관 관계자는 "객관적인 가치판단과 스마트 원격 진단에 대한 것을 설명해드리고자 제작했다. 50년동안 쌓아온 성과들을 형상화했다. 50년의 데이터가 모여 빅테이터화가 됐다"고 설명했다.

이어 "지방박물관에서도 전자 통신 기술을 이용해 정보 공유를 가능하게끔 만들려고 하고 있다. 크게 나아가 국외 한국문화유산이 있는 곳에서도 전문가들끼리 서로 소통하면서 보존 처리 방법을 논할 수 있는 시스템을 만들고 있다"고 덧붙였다.

moonddo00@newspim.com