[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = "아사히신문의 어느 한 남성 기자는 김학순 할머니의 증언 집회 이후 숙소에 찾아와 큰절을 올리며 무릎을 꿇고 '내가 일본인인 것이 부끄럽다. 남성인 것이 부끄럽다. 죄송하다'며 연신 고개를 숙였어. 일본의 양심 세력들은 과거에 분노하고 일본이 사죄해야 한다고 생각한거지"

14일 뉴스핌과의 인터뷰에서 김혜원 씨(90)는 고(故) 김학순(1924~1997) 할머니가 일본에서 '위안부' 피해를 증언한 당시 상황을 회상했다.

그는 한국교회여성연합회(한교연) 활동가이자 한국정신대문제대책협의회(정대협·현 정의기억연대 전신) 창립 구성원으로, 일본 '위안부' 피해자인 김 할머니가 일본 도쿄, 오사카, 고베 등을 돌며 증언 집회에 나설 때 동행했다.

◆ '위안부' 증언 들은 아사히 기자, 무릎 꿇고 "일본인인 게 부끄러워"

한교연 총무이자 정대협 창립 구성원이었던 윤영애(82) 씨는 "김 할머니의 증언 이후 일본군 '위안부' 피해 신고가 밀려들기 시작했다"며 "세계 곳곳에서 기자들이 몰려오기도 했다"고 말했다. 정부에 신고된 '위안부' 피해자 숫자는 240명, 이들 중 상당수는 김학순 할머니의 발언에 영향을 받았다고 밝혔다. 김학선 할머니의 34년 전 용기가 다른 피해자들에게 민들레 홀씨처럼 퍼졌고, 변화를 이끌어낸 것이다.

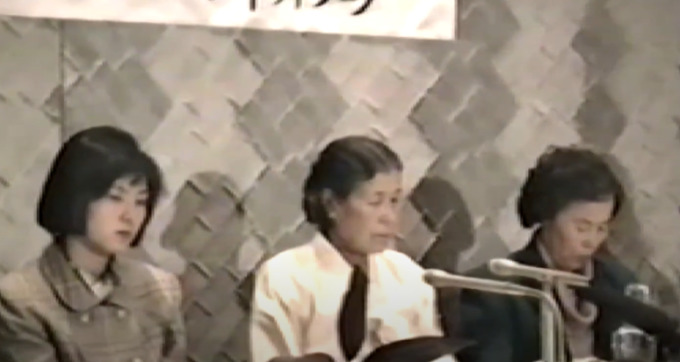

김 할머니가 국내에서 최초로 증언한지 117일 후인 1991년 12월 9일, 일본에서 처음으로 증언 집회를 열었을 때는 300여 명을 수용하는 도쿄 YMCA회관 강당에 600여 명이 올 정도로 관심이 뜨거웠다. 밖에는 한겨울 칼바람이 몰아치고 있었지만, 강당 내부는 창문을 다 열어놔도 온 얼굴에서 땀이 흐를 정도였다. 그런데도 김 할머니는 동요 없이 겪은 일에 대해 분명한 어투로 말했다고 김 씨는 당시 상황을 생생하게 기억했다.

김 씨는 "김 할머니는 지금까지 쌓인 한을 토해내는 것처럼 보였다"며 "'내가 이렇게 살아있는데, 일본이 아니라고 하니 나섰다. 너희들, 없다고, 안 했다고 거짓말하지 마라. 피해자가 나다. 일본은 들어라'라고 말할 때는 눈에 시퍼런 불길이 나오는 것 같았다"고 했다.

그때까지 일본은 '위안부' 제도와 피해자들의 강제 동원 사실 모두를 부정하는 입장을 보였다.

이 때문에 김 씨는 당시 일본 사람들도 김 할머니의 증언에 큰 충격을 받은 듯 보였다고 했다. 김 할머니의 발언 중간중간 그들의 분개하는 한숨 소리가 연이어 들렸다. 눈물을 흘리는 이들, 잘못했다고 사죄하는 사람들도 있었다. '응원하겠다', '건강하시라'는 말도 들었다.

김 씨는 "일본 시민들이 굉장히 뜨겁게 호응했고, 이 상태로 간다면 일본 시민들이 일본 정부를 압박해 5년 정도면 일본군 '위안부' 문제가 해결되지 않을까 했다"며 "이 문제가 얼마나 뿌리 깊은지, 일본이 어떤 나라인지 몰랐던 것"이라고 회상했다.

◆ 피해 생존자 240명에서 6명…'수요시위'는 최장기 시위로 기네스북 등재

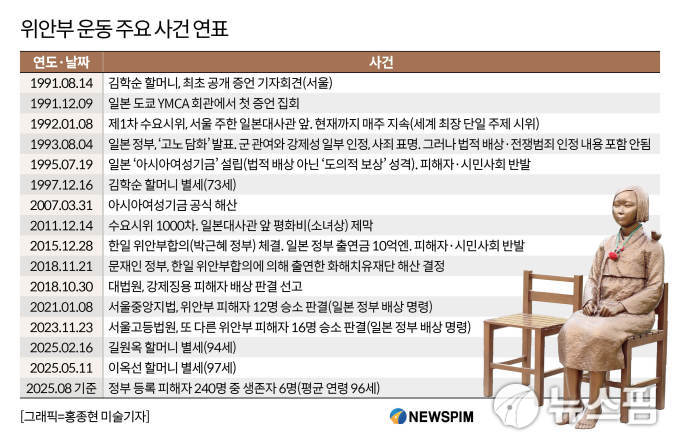

1993년 8월, 일본 정부는 '고노 담화'를 통해 일본군 '위안부'에 대한 군의 관여와 강제성을 일부 인정하며 사과했다. 그러나 고노 담화에는 법적 책임 인정이나 직접적인 국가 차원의 배상이 명시되지 않았다.

이후 아시아여성기금(1995년), 한일 '위안부' 합의(2015년) 등에서 일본은 여전히 국가 책임을 회피하는 태도를 보였다. 박근혜 정부 때 한일 '위안부' 합의에 따라 설립된 '화해치유재단'은 '피해자 동의 없는 졸속 합의'라는 시민사회의 비난을 받다가 2018년 문재인 정부가 사실상 해산시켰다.

2021년부터 올해까지 한국 법원은 피해자와 유족에게 일본 정부의 손해배상 판결을 잇달아 내렸다. 하지만 일본은 주권 국가로써 타국 재판을 받지 않는다는 국제 관습법상 '국가면제 원칙'을 내세워 이행을 거부하고 있다.

|

김 할머니는 일본의 진정한 사과를 듣지 못한 채 1997년 12월 16일 별세했다. 하지만 그의 용기 있는 증언은 일본군 '위안부' 문제의 진실을 전 세계에 알리는 결정적인 계기로 평가받는다.

아시아연대회의는 2012년, 김 할머니의 최초 증언일인 8월 14일을 '세계 '위안부'의 날'로 제정했다. 2018년 우리 정부도 이날을 '일본군 '위안부' 피해자 기림의 날' 국가 기념일로 지정했다.

김 할머니의 증언을 기리는 일은 2021년에도 이어졌다. 그해 뉴욕타임스는 뒤늦은 부고 기사를 통해 "김 할머니의 용기는 일본, 필리핀, 인도네시아, 말레이시아, 중국, 호주, 네덜란드 등 세계 각국의 일본군 '위안부' 피해자 추가증언을 끌어냈다"고 의미를 밝혔다.

앞서 1998년 유엔인권소위원회 보고서에서 일본군 위안소 운영을 '반인류 범죄'로 규정한 게이 맥두걸 전 유엔 특별보고관은 "내가 보고서에 쓴 어떤 것도 김 할머니의 30년 전 직접 증언이 미친 영향력의 근처에도 가지 못한다"고 말하기도 했다.

국내 시민사회는 고령인 피해자들이 모두 세상을 떠나기 전에 일본 정부의 공식 사죄와 법적 배상을 받아내기 위해 지금도 매주 일본대사관 인근에서 수요시위를 이어가고 있다. 1992년 1월 8일 시작된 수요시위는 올해로 33년째를 맞는다. '세계에서 가장 오랫동안 이어진 정기 집회'로 기네스북에도 등재됐다.

34년간 이어진 증언 속에서 생존자는 이제 6명으로 줄었다. 평균 연령 96세인 그들에게 일본 정부는 용서를 구할 마지막 기회마저 흘려보내고 있다.

chogiza@newspim.com