"경기부양 투자→부채 누적→경기 회복력 저하"

[서울=뉴스핌] 온종훈 선임기자 = 장기간 부진을 겪고 있는 건설투자를 살리기 위한 경기부양을 위한 정책에는 신중을 기해야 한다는 한국은행의 지적이 제기됐다.

한은은 26일 '일본과 중국의 건설투자 장기부진의 경험과 시사점'이라는 정책상황 평가 보고서를 통해 이같이 주장했다.

보고서는 지난 2분기까지 5분기 연속 역성장하였으며 연간 기준으로도 2021년부터 4년 연속 감소하는 건설투자 부진 장기화에 대한 시사점을 찾고자 우리나라 보다 앞서 건설투자 부진을 겪은 일본과 중국의 사례를 분석했다.

일본은 1990년대 초반 버블 붕괴 이후 정부가 공공투자를 확대해 건설경기를 살리려 노력하였지만, 결국 장기침체를 피할 수 없었다. 중국은 글로벌 금융위기 이후 부동산 과잉투자를 지속한 결과 2021년부터 극심한 건설경기 침체에 빠져 있는 상황이다.

특히 일본은 1990년초 버블 붕괴 직후 수년간 공공투자 중심의 건설경기부양책은 고용 사정상 불가피한 측면도 있었지만 장기적으로는 경기회복 효과가 크지 않고 국가 재정상황을 악화시키고 경제체질 개선에 부정적 영향을 미친 것으로 평가했다. 구체적으로는 비효율적 공공투자 배분, 지방 경제의 건설업 의존심화, 가계부채 누증에 따른 가계소비의 장기 부진, 재정상황 악화 등이 두드러졌고 지적했다.

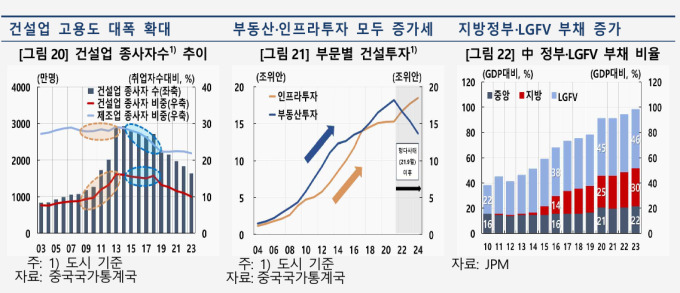

반면 중국은 일본과 달리 건설투자 부진이 아직 진행 중이어서 ▲글로벌 금융위기 이전 고도성장과 함께 건설투자가 급증한 시기 ▲글로벌 금융위기 이후 성장세 둔화에도 불구하고 건설투자 증가가 지속된 시기 ▲ 팬데믹 이후 정부 주도의 디레버리징 본격화에 따른 장기부진기로 구분해 분석했다.

분석결과 중국정부는 최근까지 급격한 부동산 경기침체는 막으려 하면서도 적극적인 부양까지는 나서지 않고 있는 것으로 평가했다. 중국정부가 이같은 입장을 보이이는 것은 중국내 사회갈등에 대한 우려를 감안하고, 과거 일본의 경험도 참조한 것으로 봤다.

보고서는 일본과 중국 사례에 비춰 경기부양을 위해 건설투자에 과도하게 의존하면 결국 가계 또는 정부부채 누적으로 경기회복력이 저하될 수 밖에 없으며 또 건설투자의 장기부진도 불가피한 것으로 시사점을 제시했다.

보고서는 결론으로 경제가 어느정도 성숙하고 인구고령화 등으로 잠재성장률이 낮아지는 현재와 같은 상황에서는 인공지능(AI) 확산과 기후변화 대응 인프라 고도화 등 '지속가능한 성장'의 토대가 될 수 있는 건설투자는 확대해 나가되 경기부양 목적의 건설투자는 신중한 접근이 필요하다고 제언했다.

◇중국의 건설 관련 주요 지표

ojh1111@newspim.com